小南門的重生

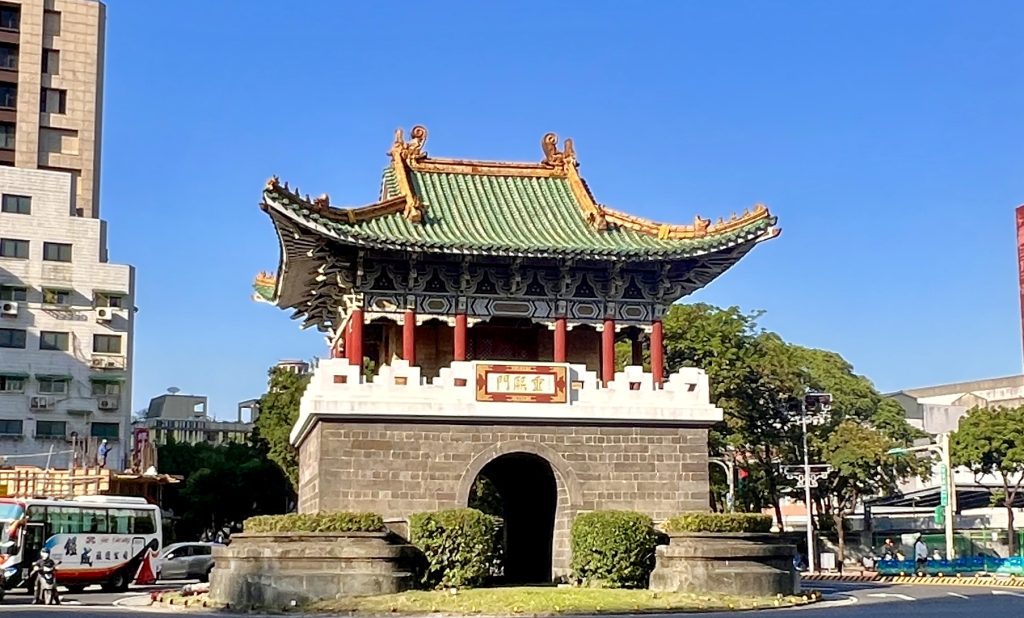

台北城的小南門,原名「重熙門」,是台北府城五座城門之一。其實真正的小南門已經在日治時期被拆除了,原因是當時政府決定拓寬台北城,如今的城門是後來重建的。雖然它已經不再是原貌,但仍然承載著城市記憶,與現代建築交錯,成為時間交織的象徵。

建築小知識

小南門的建築風格更像裝飾性建築,而非防禦目的而建造。小南門具備閩南傳統建築的影子,重建後的城門是二重檐歇山頂,屋頂鋪著綠釉瓦,四角微微翹起,顯得輕盈靈動。門洞也是圓形券拱,與北門的方形門洞形成對比,這種設計讓它的視覺感受更柔和,也帶來一種與北門截然不同的氛圍。

此外,小南門的牆體主要以紅磚砌築,搭配白色線條勾勒,色彩對比鮮明。這種紅磚牆不僅是傳統閩南建築的特色,也讓城門與周邊環境更為融合。相比之下,北門的灰色石材顯得更加莊重且略帶冷冽之感,兩者在風格上的差異,反映了不同時期、不同需求下的建築考量。

見證並訴說著屬於我們的台北城

如今的小南門矗立在繁忙的道路旁,周邊是政府機構、學術區與住宅區交錯的地帶。相比於北門周邊的大型交通節點,小南門的環境顯得較為平和。鄰近的南門市場,是許多老台北人熟悉的地方,熱鬧的街市與傳統小吃,為這片區域增添了生活氣息。往東走不遠便是中正紀念堂,大片綠地圍繞,形成與城市喧囂相對的寧靜空間。

或許小南門不像北門那樣具有強烈的歷史存在感,它低調地融入了周邊環境,沒有北門那種城牆孤立的遺世感。但正因如此,它更像是一個日常的建築,與人們的生活緊密相連。即使不再肩負城防功能,它依舊見證著城市的變遷,靜靜地站在那裡,看著時光流轉,讓過往的記憶與當代的步調交織在一起。