第一次發現原來建築物的外牆需要考量那麼多東西,從最基本的隔音排水到對我來說最難的永續,外牆又有好幾層。昨天寫一個很有趣的作業,教授要我們選一棟建築物,然後去研究牆面,剛好最近世紀王大閎看到一半,想說來研究一下國父紀念館好了,所以這篇文章就是心血來潮想要用我很不專業的角度去探討外牆的功能(如果有錯誤歡迎跟我說)。我會在文末放上我的筆記,文章就當案例分析。

下一篇文章會再細談材質的部分,因為台北氣候的關係,建築物的防水層是非常重要的。國父紀念館身為一個古典風格現代建築的經典,在結構方面也是非常的細緻,透過迴廊的設計可以作為一個緩衝,擋風擋雨,隔音品質好,如果人走進去也能增加層次感。

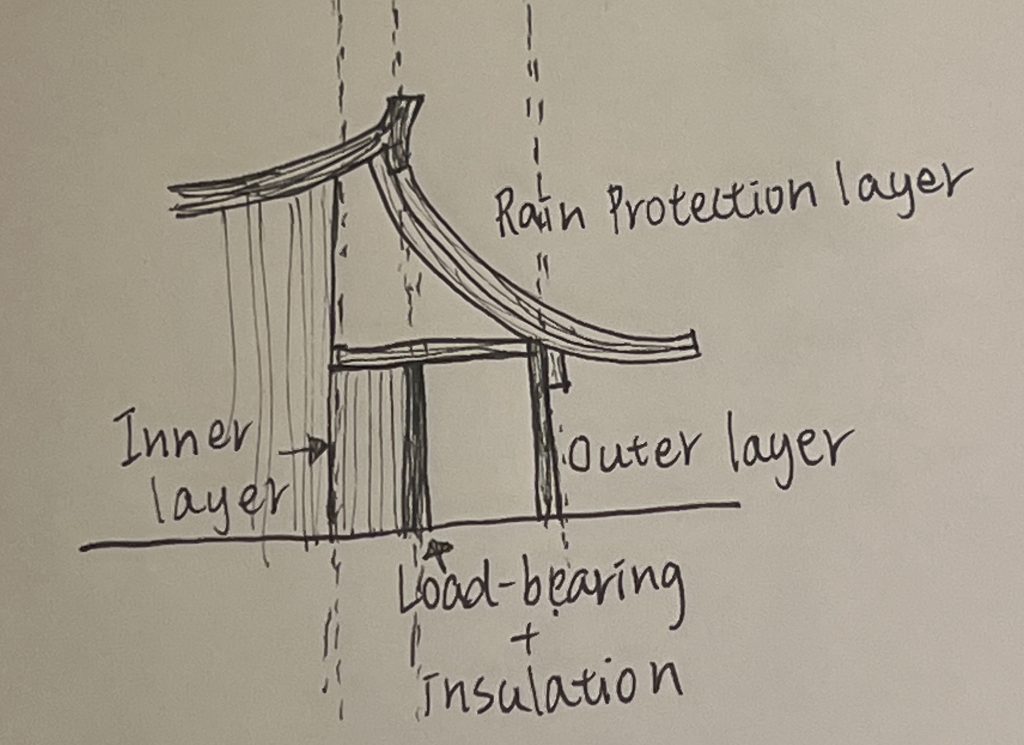

第一層的屋簷本身可以達到保護建築的功能,我都稱呼它為Rain protection layer,也就是Outer layer,這是建築最外層的防護,更深入的結構就會需要降溫與隔音的考量,尤其是Inner layer需要考量到使用者跟建築的互動關係。

上課筆記:

- 建築外殼(Façade)負責控制不限於雨水、保溫與氣密。

- 三層防禦結構:最外層(防雨)、中間層(結構/保溫)、最內層(氣密)。

- 以我選擇的案例來說:弧形屋頂提供第一層防護,混凝土結構支撐第二層,密閉的內部空間則構成第三層。

- 關鍵詞:熱阻隔、外殼行為、被動式保護。