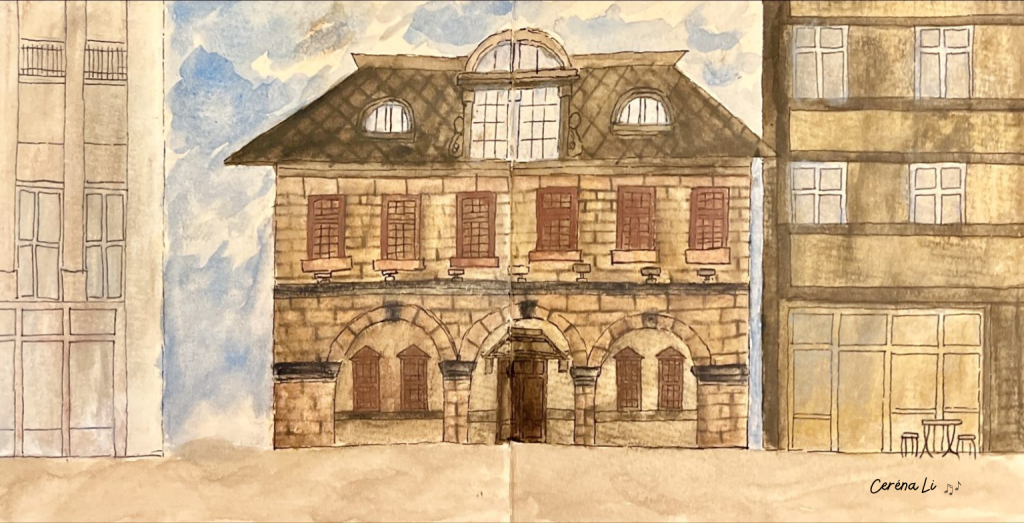

巧遇

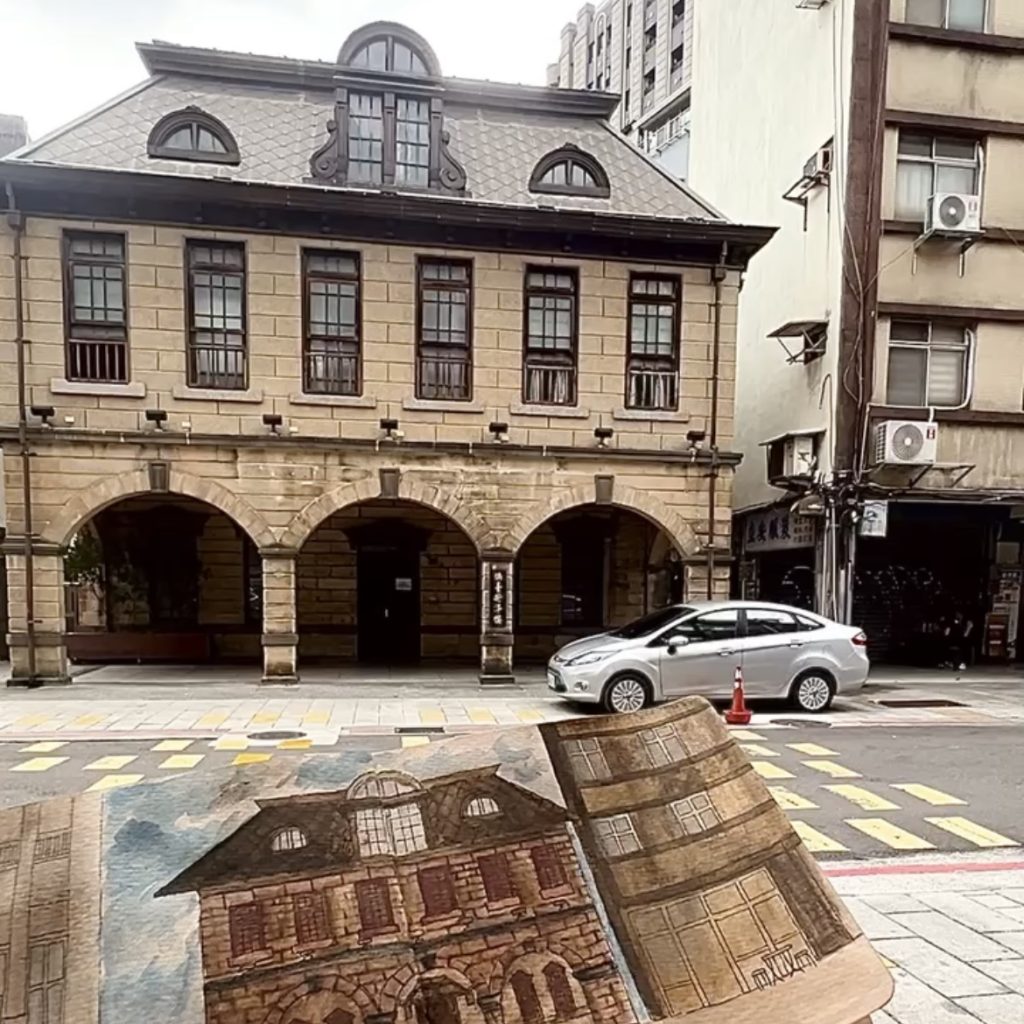

那天午後,我在城中一間咖啡館喝茶。戶外坐著,陽光恰好灑在桌上的玻璃杯和花影之間。抬頭時,對街一棟老建築吸引了我的目光。對稱的立面、高聳的圓頂與石雕柱飾,像一位站得筆直的老紳士。但不知為何,我總覺得他眼裡藏著什麼柔軟的東西,像是在人來人往的街口,默默守著一段故事。

後來我查了它的名字,原來是「撫臺街洋樓」。一棟來自昭和初期的建築。走近了,更讓人驚喜的是,它不只漂亮,還有內在的節奏與靜,那是只有走進去,才能感受到的溫度。

像人一樣的建築,總是從外在保護內在。

撫臺街洋樓是一棟你走過會忍不住回頭看的建築。它不高、不張揚,但正對著你時,那立面對稱的威嚴氣場,像是某種無聲的儀式。可走進去,空氣卻突然安靜了下來,木窗框、推拉門,每一樣都讓人想放輕聲音。

這棟建築,是昭和初期(1930 年代)留下的和洋混合風格。它不只是一座建築,更像是一場東西方交織的對話。

西式表情,日式骨架

撫臺街洋樓的外立面,是西方古典建築語彙的體現:對稱的構圖、大量柱式裝飾、石材浮雕與優雅的圓頂,讓人聯想到當時的歐洲政廳與銀行。屋頂則採用日式瓦片,像是一層安靜地壓住西式華麗的外衣。這種組合,既不是完全的日式,也不是純粹的西式,而是特屬於台灣殖民時期的「混合語言」。

結構上也反映這種並置與融合:磚牆或石材構成的外牆背後,是日式木構架的支撐。窗框與屋脊,依然保留著傳統木工的工法與比例,使它在看似剛硬的形體中,仍留有手作的溫度。

柔軟地活下來

撫臺街洋樓這樣的建築,在台北越來越少。它們曾經代表權力,也曾經是家的記憶。今天我們再回頭看它,不只是欣賞它的樣貌,更是在讀它如何在變動的時代中,保持自己的樣子:外在強悍,內裡溫柔。

如同一個人的樣子。在人前堅定,但在心裡,依然願意安靜地保留一塊榻榻米大小的柔軟。